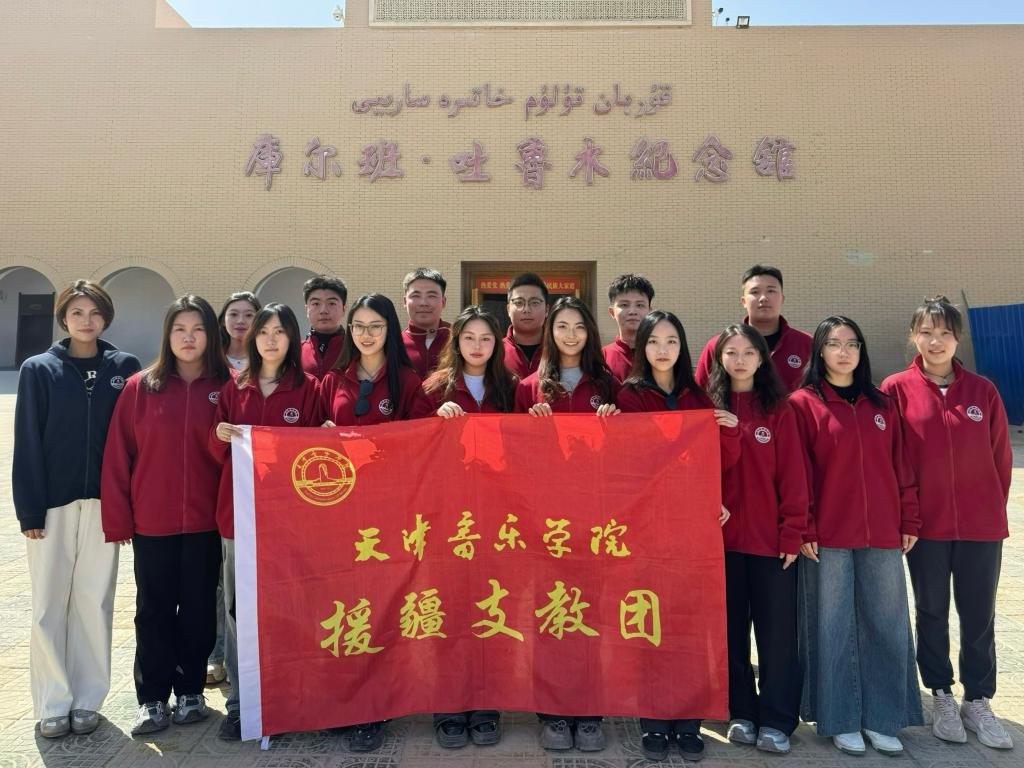

民乐系安宁馨2025援疆支教有感

127天对于漫长的人生而言,只是短暂一瞬。但对一批来自天津音乐学院的援疆志愿者来说,这127个日日夜夜,却是一段浓缩了奋斗、成长、感动与担当的青春华章。他们用知识浇灌希望,用热情点燃梦想,在广袤的边疆大地上谱写了一曲动人的青春之歌。

从懵懂到坚定:第一周的挑战与适应

当支教队员们怀着憧憬与忐忑踏上于田这片土地时,面对的是迥异的气候、陌生的环境以及教学经验的缺乏。干燥的空气,不同的作息,与孩子们语言沟通的轻微障碍,都是横亘在眼前的现实挑战。

然而,青春的韧性超乎想象。在带队老师和当地学校的帮助下,队员们迅速调整状态。他们互相鼓励,集体备课至深夜,一点点学习简单的维吾尔语问候,努力融入当地生活。第一周的艰辛磨去了他们的书生意气,却铸就了更为坚实的初心——既然来了,就一定要为孩子们做点儿什么。

从理论到实践:教学的创新与探索

这127天,是支教队员们将大学课堂所学的理论知识转化为教学实践的百日,他们不再是单纯的学生,更是孩子们眼中的“小老师”。

经过一段时间的观察,支教队员们发现这里的孩子需要的不仅是上音乐课的老师,更需要带领他们排练演出的老师。为此,他们结合各自专业建立了特色社团,有创新的手风琴社团,有唱《如愿》的合唱社团,有负责开场闭幕的鼓号队社团,还有快板社团、舞蹈社团、戏曲社团等等。六一节,队员们带领社团学生编排一个集大鼓、朗诵、体操于一体的综合性节目《铁血中国娃》,所有学生都是从零开始的,一句一句地教,一点一点地学,很快就有了统一的节奏,同步的速度。六一节正式演出的时刻,看着孩子们站在舞台上表演,“小老师们”在台下为他们呐喊,为他们开心,为他们自豪。

从教书到育人:身心成长的见证与沉淀

这127天,队员们领悟到当老师不仅要给学生传授知识,更要教学生做人做事。

可能是比较内向的孩子,因为你一句“你回答得很棒”,变得主动举手了;可能是上课爱走神的孩子,因为你持续的关注和鼓励,变得认真听讲了;可能是调皮捣蛋的孩子,因为你正确的引导,变得遵守课堂纪律了。这些瞬间里,你会发现自己不只是在教知识,更是在悄悄影响着一些人的成长。就像在学生心里埋下几颗种子,也许当下看不到发芽,但总有一天,会在某个没想到的时刻,长出向上的力量。这种“被需要、被记得、被影响”的感觉,就是当老师最实在的意义。

从师生到朋友:课堂外的陪伴与交融

支教的意义,远不止于课堂。这127个日日夜夜,更包含了无数课堂外的温情瞬间。

从最初的敬畏称呼老师,到后来亲切的喊着哥哥姐姐,这种关系的转变源于日复一日的真心陪伴,队员们用真诚打破隔阂,成为了孩子们可以信赖和倾诉的朋友。分别的那一天,队员们都忍不住哭了,大家都有一个共同的想法,就是舍不得,舍不得这里的人和事,舍不得在这里倾注的时光。老师没有机会陪伴你们长大,但请记住所有教过你们的天津老师们,那些短暂陪伴过你们,来自远方的老师们。

从收获到感悟:127天的蜕变与成长

这127天,队员们付出的汗水都化为孩子们进步的喜悦,他们经历的思乡之苦,都被当地师生无微不至的关怀所融化。

他们不仅教会了孩子们的知识,更从这片土地和淳朴的人们身上学到了坚韧、乐观和感恩,他们对国情有了更深刻的认识,对肩头的责任有了更真切的体会。许多队员表示。这段经历让他们的人生观、价值观发生了深刻变化,未来的职业规划中也增添了服务基层、奉献国家的选项。

百日耕耘,一生情缘。127个日日夜夜,只是援疆支教长河中的一瞬,但对于这些00后大学生而言,却是一次灵魂的洗礼和青春的淬炼。他们像胡杨种子,将青春的根系深深扎进了边疆的教育沃土,他们犹如星星之火,用微光点亮了无数孩子的梦想。这段难忘的百日征程,必将成为他们一生中最宝贵的财富。而他们带来的新视野、新思想,也如春风化雨,润物无声,为边疆教育的高质量发展注入了青春和活力,续写着新时代民族团结、共同进步的动人篇章。